Colombia, cuando la Ética Médica se enfrenta al mercado de la salud

Ana María Soleibe, Presidenta de la Federación Médica Colombiana | Septiembre 18 de 2025

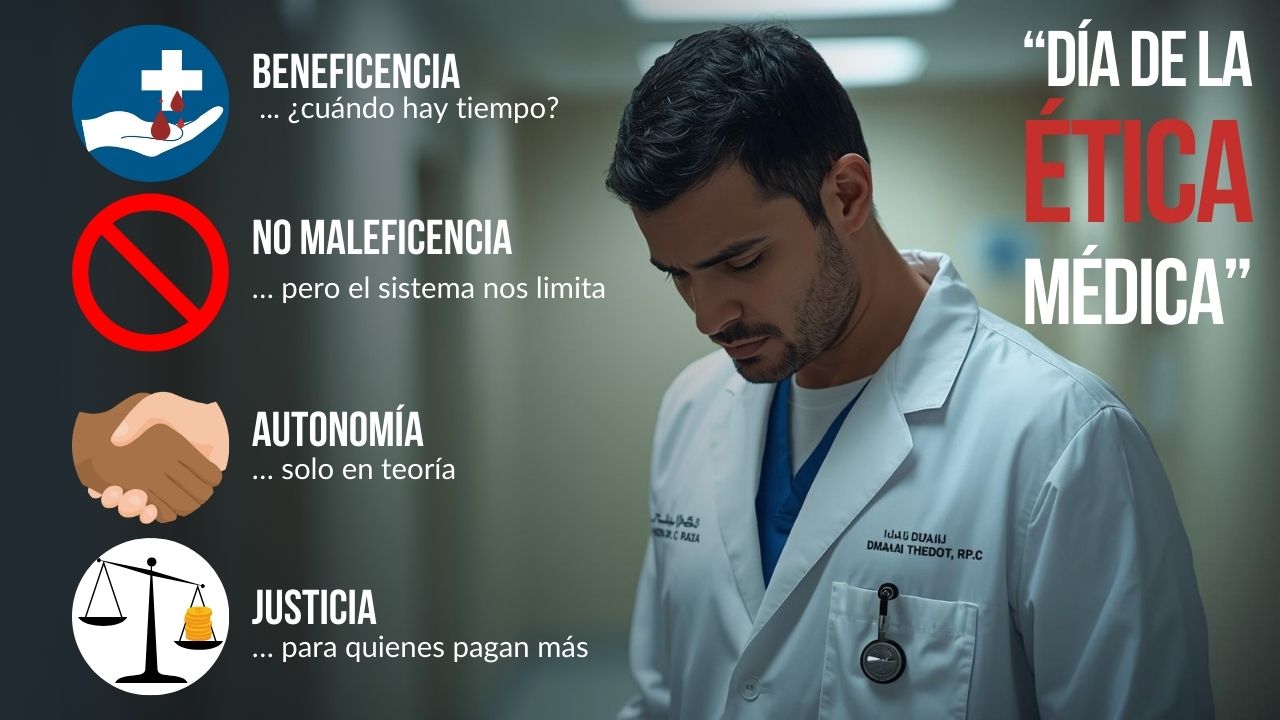

Imagen: Elaboración propia

Durante siglos, la medicina estuvo marcada por un profundo sentido moral. El juramento hipocrático, recogido en múltiples códigos de ética, colocó al médico como servidor de la vida y la dignidad humana. El paciente no era un número, sino un rostro único que demandaba cuidado. Emmanuel Levinas lo resumió de forma magistral: “La ética nace en el rostro del otro”.

Sin embargo, el sistema de salud colombiano, diseñado bajo la Ley 100 de 1993, transformó ese vínculo en un trámite regulado por intermediarios. La autonomía médica, entendida como la capacidad de decidir de acuerdo con la ciencia y la conciencia, ha sido despojada por múltiples fuerzas.

La industria farmacéutica, que convierte la ciencia en mercado, ofrece congresos, viajes y hasta cruceros como moneda de cambio por la lealtad a una fórmula. Estas prácticas no son aisladas, sino un mecanismo sistemático de captura de voluntades dentro de la profesión. Los convenios firmados con laboratorios para promocionar productos en espacios académicos destinados a la actualización científica muestran cómo la frontera entre educación médica y marketing se ha difuminado peligrosamente, afectando la autonomía de los profesionales y la confianza de los pacientes (Ver: The Truth About the Drug Companies: How they deceive us and what to do about it).

En el sector salud, la figura del contrato sindical se ha convertido en un mecanismo recurrente de intermediación laboral ilegal que precariza las condiciones de médicos y trabajadores. Lo más grave es que, en muchos casos, son los propios médicos quienes conforman sindicatos no para defender los derechos de sus colegas, sino para convertirse en engranaje de un sistema diseñado para favorecer a clínicas y hospitales. Estos sindicatos asumen un rol de empleadores que no les corresponde y terminan administrando nóminas, facilitando que las instituciones evadan sus responsabilidades legales. De esta manera, lo que debería ser una herramienta de lucha colectiva se transforma en un negocio que erosiona principios básicos del derecho laboral, como la estabilidad, la remuneración justa y la primacía de la realidad.

Quienes promueven la creación de estos sindicatos se convierten en grandes ganadores económicos de este esquema. Bajo la fachada de organización gremial, obtienen cuantiosas sumas de dinero por la administración de los contratos, al tiempo que contribuyen a la gestión de las empresas y olvidan su verdadera función: la defensa de los trabajadores. Estos “sindicatos de papel” solo buscan lucro a través de la intermediación laboral ilegal y son aliados de los intereses empresariales, consolidando el modelo que precariza y debilita la profesión médica (Ver: El contrato sindical en Colombia: usos, efectos y ganadores).

La medicina en Colombia enfrenta hoy un desafío ético sin precedentes: el acto médico, antes centrado en el bienestar del paciente, se ha visto reducido a una mera transacción dentro de un sistema dominado por los intermediarios y las EPS. La Ley 100 de 1993, al instaurar un modelo de seguridad social orientado al lucro, ha impuesto barreras burocráticas que condicionan la atención, limitan el acceso y priorizan a afiliados con mayores recursos. La relación médico-paciente, piedra angular de la ética hipocrática, se erosiona bajo la presión de tiempos de consulta cronometrados y autorizaciones administrativas interminables, mientras la salud mercantilizada subordina la dignidad humana a intereses financieros y compromete la equidad y la justicia social que deberían guiar toda la práctica médica (Ver: La Ética en la atención médica).

Frente a esa ética degradada, conviene recordar lo que la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial nos recuerda: “La salud de mi paciente será mi primera consideración”.

Y es aquí donde emerge la paradoja: mientras algunos médicos sucumben a prebendas económicas, la mayoría de los médicos colombianos mantiene una ética silenciosa y comprometida. Pese a enfrentar condiciones laborales adversas, hospitales desbordados, contratos indignos y bajos salarios, estos profesionales no abandonan a sus pacientes. Atienden con entrega, dedicando horas no remuneradas, soportando cargas excesivas, poniendo en riesgo su propia salud mental y física, pero fieles a la gente, reafirmando así los valores fundamentales de la ética médica.

No obstante, una autocrítica es necesaria: la profesión médica no ha levantado con suficiente fuerza la bandera de la autonomía ni ha exigido el cambio de modelo. Debieron exigir, hace mucho tiempo, marchas blancas por un debate honesto sobre la reforma estructural al sistema de salud y la verdad sobre la crisis.

Volver a ser faro para la sociedad implica rescatar la esencia de la profesión: la ética como práctica cotidiana, la autonomía como deber hacia el paciente y la vocación como un acto de resistencia frente a la mercantilización. Como recordaba Kant en su imperativo categórico: “Obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio”.

Ese debería ser el norte de la medicina en Colombia: tratar al paciente como un fin en sí mismo, no como un medio para el lucro de farmacéuticas o intermediarios. Solo así la profesión podrá reconciliarse con la sociedad y recuperar la confianza perdida.

Comentarios recientes